日常サポートから最先端テクノロジーまで 第17回視覚障がい者向け総合イベント「サイトワールド2025」レポート

松田 茜

厳しい残暑が一気に終わり、朝と晩は寒さを感じる時期となってきました。

今年も昨年に引き続き、視覚障害者向け総合イベント「サイトワールド」に足を運んできました。開催日時は10月16日~18日の三日間。そのうちの、17日(金)に、中野・生活者ネットワークメンバーの加藤さんと一緒に行きました。今年は昨年より少し長い時間を利用して会場を回ってきました。メインの目的である触地図講習コーナーは、午後に予定されていたため、午前中に展示会場の様ざまなブースに立ち寄り、視覚障がい者サポートグッズの勉強をしてきました。皆さんにレポートをお届けいたします。

展示会場からサポートグッズのレポート

最初に立ち寄ったのは、封書の裏側に貼るシール。最新のデザインのシールから過去のシールまで展示されていました。私は封書に貼るシールと猫の絵が描かれた絵ハガキを購入。その資金は寄付され、福祉機器の開発などに利用されるそうです。

2番目は、新型の白杖(はくじょう)のブース。長さをある程度短くしたり長くしたり調節のできるカーボン製のもの。実際に持たせていただいたところ、イメージよりも軽く、持っている手に負担がかからないと感じました。手で握るグリップ部分にはカーブが施されており、手首の負担軽減になっていることも教えていただきました。

3番目は、トイレに設置されたウォシュレットや水を流すボタンスイッチのブース。弱視の方がボタンの位置がわかるよう、形やコントラストがはっきりしたデザイン、ボタン一つ一つに点字表示が書かれているデザイン、ボタン一つ一つが大きくてパネルからはっきり飛び出しているデザインなど、とにかくたくさんのスイッチが展示されていました。

普段様々な施設などのトイレで見かけるものもあれば、初めてお目にかかったものもありました。個人的には、ボタンの凹凸がはっきりした大き目なものが気に入っていましたが、日本の施設のトイレはまだまだ狭い所が多く、すべてに設置できないというのが現状のようです。

4番目に、誘導テープのブース。点字ブロックが設置できない場所に張り付けて用いる数ミリほど盛り上がっているビニール製のテープ。自宅などの階段付近やトイレの便器の位置など、自分の好みに合わせて使用できるのグッズの一つ。価格も1000円ちょっとなのでお手頃!

5番目に、普通文字(スミジ)をカメラで撮影し読み上げるデバイス。ガラ携ほどの大きさのもの。表面にはメニューボタン、矢印ボタン、番号のボタンがあり、捜査できるようになっている。裏側には携帯のカメラと同様のカメラレンズがあり、読ませたい書類の文字を撮影する。その後読み上げをメニューで選び読ませる。このほかにもラジオを聴いたり、携帯(iPhone)のキーボードとして使用したり、音声の本(デイジー図書)を読んだりできる。価格が9万円ほどで高価であること、私自身は、ある程度のことをパソコンやiPhoneでできてしまうので、これも参考程度にみてきました。自治体によっては図書の補助で購入できるようです。

6番目に、首に引っ掛けて使用する歩行支援デバイス。器具の細くなった先端部にカメラがあり、人や車など、障害物があると音でお知らせしてくれるもの。白杖だけでは認識できない障害物を探してくれるもの。まだ、開発途上のものであり、製品化には到っていないようです。私の場合は、別の歩行支援デバイスのユーザーなので、参考程度にみてきました。

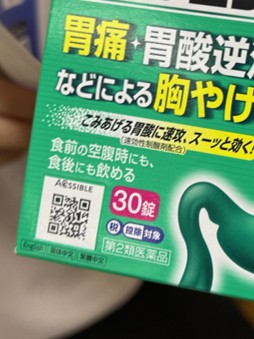

7番目に、アクセシブルコードと呼ばれる特殊な二次元コード。通常のものとは異なり、コードの部分に四角い凹みが施されており、視覚障がい者の方がその場所に二次元コードがあることを確認できます。またこれには、複数の情報が組み込まれている。例えば、音声で読み上げる機能、日本語のほかに、英語、中国語、韓国語などの外国語の音声も聞くことができます。医薬品や洗剤など、使用方法を間違えてはいけない製品につけられ始めているそうです。

8番目に、新潟大学のブース。触地図が展示されており、ランドマークがマグネット式になった東京都中心部のスリーディー地図、日本全体の地図など、パーツを外して自分の気になる都道府県の形を触ったり、元の位置に嵌めてみたりして楽しみました。このブースでは、先々の私たちが触地図を紹介するときに使えるかなあと思案しながらみてきました。

このほかには、Asirase(あしらせ)、タンデム自転車、グーグル、盲導犬協会のブースも回りましたが、すでに体験済みであったため眺める程度になりました。

タンデム自転車とは?

※ 昨年のレポートでは、タンデム自転車について書いていませんので、少し触れておきますね!

タンデム自転車は、前後二つの席があり、ハンドルとペダルもそれぞれについています。前の席にはパイロット(視える人)が乗り、後ろの席に視覚障がい者が乗ります。パイロットと息を合わせて後ろの人もペダルを漕いで走ります。視力があって自転車の運転ができる人ならばパイロット席で運転可能です。前後の長さがありますので、通常よりもカーブの運転にコツがいるようです。後ろに乗る視覚障がい者も自転車の運転の感覚を知ることができ、通常の道を自転車で走れるため、これはなかなかよい体験ができるかと思います。定期的に隅田公園周辺で体験会が行われますので、興味のある方は、問い合わせしてみてくださいね!

最後に、新潟大学渡辺研究室の触地図の講習会に参加

講習会の正式名称は「自分だけの触地図を作る会 作ってもらう会&作る体験をする会」。渡辺先生の触地図作成についての講演を聞いた後、実際に作成される様子を見まわりました。私たちは、昨年中野駅周辺の触地図を希望で作成したこともあり、今年はほかの人が作成する様子を見回りましょうということにしました。

杉並の触地図(最寄り駅からセシオン杉並までの道路地図)を希望する人のテーブルにお邪魔して作業を最初から最後までを見させてもらいました。①目印になる大きな道路をまずスマホ検索 ②そこから目的の場所が本当に合っているかを確認 ③道路地図の検索はパソコンで行い、それを印刷。④その後立体コピー機にかけて立体コピーする。⑤出来上がったものをさらにわかりやすくするために、メインの建物にフェルトやビーズのシールなどを貼る。⑥場合によっては建物名を点字で記入する。セシオン杉並は、私たちにとってなじみのある施設だったので、楽しく参加させていただきました。

まとめ

今年は、昨年見られなかったブースを見て、さらに、視覚障がい者サポート技術が進歩しているなあと実感しました。かなり出展数が多いため1日だけでは見切れない。自分の目的に合わせて前もって見たいところをピックアップしてから出向くほうがよいかもしれません。

新型の白杖の一つとして、障害物を感知すると振動や音声で知らせてくれるものが出展されていたが、時間がなく、混雑のため体験できず残念。

歩行支援デバイスや読み上げデバイスなど、類似したものが出展されていて、どれを自分で選択し、生活に生かすのがよいのか? かなり迷ってしまうと思いました。

最後にサイトワールドのページを下に記しておきます。参考にしてください。

視覚障害者向け総合イベント「サイトワールド」https://www.sight-world.com/

「サイトワールド2025」を見学して

加藤まさみ

昨年に引き続き、松田さんと「サイトワールド」を訪問しました。会場の墨田産業会館8階のサンライズホールを埋め尽くす出展ブースの多さに圧倒されました。参加団体は、大きく三つに分かれます。一つはもともと視覚障がい者の支援を中心に行ってきた団体や企業、二つ目は得意分野を生かしてさまざまな形で視覚障がい者支援に取り組んでいる企業です。自動車メーカー、電子機器メーカーが多いようでした。三つめは大学など研究機関で支援団体や企業との共同開発もありました。それぞれの垣根を越えて協力しながらより使いやすい便利な支援グッズを作っています。今回、私が最も印象に残ったのは、松田さんが5番目に紹介している、普通文字(スミジ)をカメラで撮影し読み上げるデバイスです。実際にどのように取り扱うのかをメーカー担当者の説明に対応して松田さんが操作するのを横にいて体験できました。スマホによく似ていますが、多機能が搭載されていました。

松田さんが紹介しているタンデム自転車は行楽地にある二人乗り自転車に似ていました。タンデム自転車なら視覚障がいがあっても、自転車で風を切って走る感覚を味わえます。世界を拡げる方法はいろいろあるのだと理解できました。

充電式で多機能付白杖、首にかけて使う障害物察知器機など、外出時に役立ちそうな電子機器も驚くほどいろいろありました。サイトワールドは私の世界も広げてくれています。